10歳で決まった「組子」への道。多くの支援者への恩返しは、「組子への情熱」を更に燃やしていくこと。

次は、世界へ出ていく。その為の準備をしている。

塩澤 正信

MASANOBU SHIOZAWA

塩澤工芸 代表

組子

カメラが苦手(笑)

建具職人の父親に連れて行ってもらった「全国建具展示会」で、10歳にして組子をやっていくと決めた人。当時から、組子のことばかりを考えてきて、組子の為に生まれてきたと自他共に認める職人さんだ。趣味は、渓流で釣りをすること。

星空&「じゃけな」のラーメン

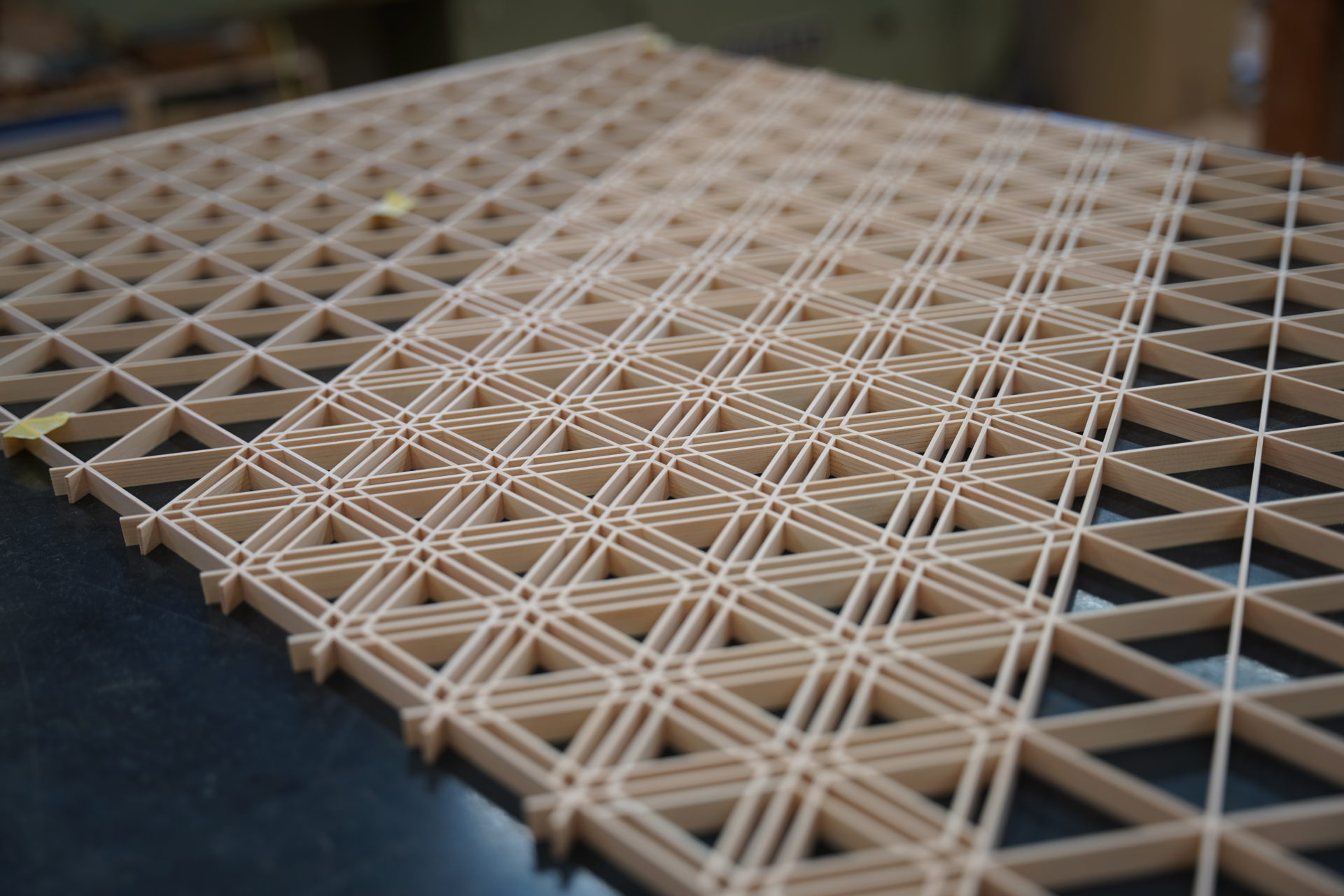

組子をはじめて、近くでまじまじと見たのですが、すごいですね。これって、着色してこういうグラデーションが出ているのでしょうか?

いろんな色があるんですけど、全部木の天然色なんです。材木の種類に分けて色分けをしているっていう。なので着色は一切してないなんですけども。本当に木の天然の色そのままなので時間の経過と共に個々の色が濃くなっていって、さらにデザインが鮮明な形になっているんですよね。

うちは、ほぼ100%オーダーメイド受注生産なんで、これを元にして、これぐらいの大きさにデザインして、こんな風にっていうのは、フルオーダーで受けさせていただいて、生産しています。

今は32種類の木を使って、32色の色分けができるように、まずお客さんからデザインはこういう形でってお話いただいたら、それを手書きで下書きを起こして、今度はどの木、どの色を組んでいくかを決めてと、それから今度加工にしていくっていう形なんですよね。

1点に大体多い時には5種類から、多い時には10種類ほど使って作っていくっていう形なんです。

そうなんですね!組子について、ほとんど知識がないので勉強になります。

伝統工芸の中で最初は組子は、お寺さんの中の建具の装飾で使われたんですけど、それが戦前戦後になって豪農、豪商と言われるお宅に組子が収まるようになって。戦後、和風住宅に使われてきたんですが、最近なんかは、10年15年ほどは建具では需要がなくなってきて、この技術自体が発信する場がなくなるんだと危機を感じて、組子に特化した作品にしようと建具の中の組子ではなく、組子を全面に出したっていう「作品」にしようと、その中で建具なら、建具ですけど、額装を作らせてもらって、ここにあるのは、百貨店さんにお世話になってきた作品の数々なんです。最近では、子どもたちも、はじめたので、子どもの作品も小さいですが置かせてもらってます。

そんな組子との出会いはいつだったのでしょうか?

自分がこの「塩澤工芸」をやり始めたのは、組子をやりたくてなんです。それがまず初めにきっかけとしてあったので、自分が10歳の時に初めてこの組子を父親に連れていってもらった「全国建具展示会」で目にしました。

全国建具展、その時は和歌山県だったんですけど。当時、父親に連れて行ってもらって、そこに組子の装飾がされた建具150〜160点出てくるんです。

その作品を見たときに、それまで自分は組子を見たことなかったんですけど、初めて見た時に「これってほんとに人が作ったの?」といったような、すごく感動してしまって」。

父親に「これって本当に人が作ったの?こんなことできるの?」と質問したりして、「お前と同じ人が作ったんだ。お前も頑張ったらできるようになるかもしれんぞ」。と言われまして、「何これ!」ってびっくりしちゃったんですよね。

そこまでの衝撃だったのですね。

そう、衝撃で、もう座り込んじゃって「なんでこんなことができるんだ!」ってなっていました。(笑)それでその時になんか直感で思ったのが「自分はこれをやるべくして生まれたな」て思ったんですよ。

それからやっぱり3日間ほど会場にいた時に、これはもうなんとしてでも自分の目標の中で「この展覧会に出せる職人になる」ということをまず1つの大きな目標にして「これからやっていきたい!」と思って和歌山県から帰ってくる道中の中で自分の人生設計を立ててしまったんです。

感動しきって、人生計画まで立ててしまうってすごいですね(笑)

そうなんです。(笑)その時に、帰りの車の中で、その時に人生設計を組み立てました。

中学を卒業すると同時に、高校へ行かずに「この組子の世界に入りたい!」それで全国建具展に10代のうちに出品できるような職人っているのかな、と考え始め・・・組子を勉強していきたいというのを目標に、次の目標を、その展覧会で「内閣総理大臣賞を受賞すること」に設定しました。それまで、史上最年少が28歳の方でして、それこそ長野市の方だったなんですけど、できれば自分もその史上最年少で内閣総理大臣賞を受賞したい!というのを最終目標にするっていうここまでを帰りの車内で全部決めてしまいました。(笑)

すごすぎて、言葉にできません・・・(笑)

次の日から組子を見よう見まねでやってみるも、道具がないんですよね。(笑)

組子は組子の専用の道具があるんですけど、今ある道具を使って。見よう見まねでこうやったら出来るのかなってやりはじめました。なので、ほんと自分は我流なんですよね。

子どもの頃は埼玉県に組子の学校ってあったんですけど(今はなくなった)「そこに行ったらどうだ」という話ももらったりしたんですけど、「自分は実践でやりたい!」と強く思って。

それで展示会を見てからというもの、いろんな試行錯誤して当時の父親の手伝いも忙しかったんで空いた時間に組子をやりながら学校から帰ってきても宿題なんてしないで(笑)

組子をやったり、父親の手伝いしたりっていう形で、学校の宿題は、次の日の朝5時に起きて宿題をして学校に行ってました。それを中学3年生まで、ずっとそのスタイルでやっていて(笑)

本当、組子が好きすぎて、授業中もこの組子はどうやったら綺麗に早く出来るだろうっていうのを授業中教科書立ててノートにスケッチしたりしていました。そういう感じでやっていましたね。

10歳にして自分の道が決まるというのは、相当な出会いだし、自分はこのために生まれてきたんだって。すごいことですよね。

その時に自分が受けたその感動「え、これって、、」というのは、要するに日本の伝統の技術がすごいっていうのはもちろんあるんですけど、そういうのを多くの方に知ってもらいたいと思っていても、中々、組子って知名度が低いん出すよね。なので、なんとかこの組子を多くの方に知ってもらいたいという想いの中で、今も自分は成長させてもらってきてっていう形ではあるんですけど、今は和風住宅が減ってきて、マイナスの要因はあったりとかするんですが。それを言い訳にしてしまうと物事は進まないので・・・

新しい組子の分野っていうのを開いていけば可能性は十分あるだろうと、ずっと考えてきて、組子は建具っていうそういうイメージからは外すことになりますけど組子っていうものが世に伝わっていくまた違う形でお客さんに見ていただける市場に伝えていきたい、と海外で展示していくことなども考えるようになりました。

芸術品としての枠組みも強そうですね。元々、こういう芸術品としての扱いもあるんですか?もしくは、生活の一部に入っていた家具的なものなんでしょうか。

元々組子っていうのは住宅の建具の装飾で飾りとして使われていたんですよね。和風住宅の床の間の横の書院障子や欄間とかに幾何学模様として組んで作られていたのが最初で、歴史的に言えば500年以上の歴史があるんです。そう言った建具の分野の装飾が組子だったんですよね。

そうなんですね。10歳からここまで順風満帆なように見えるのですが、苦労した経験談などはないのでしょうか?

はじめた当初は、もちろん大変でした。当然のように商談があって始めたわけじゃないんで自分で屏風だとか作って、当時はこんなに込んだものじゃなかったですけど、作って軽トラに乗せて、お客さんのところに営業行って、なかなかその当時やっている人が居なかったので目新しさはあったと思うんですけど、見慣れてない部分でなかなかお客さんに買ってもらうのが難しかったですね。

「どうしよう〜」って、ここを堪えないとなっと頑張ってやってたんですが、大工をやっているときは長女、組子を始めた頃には長男が生まれて、お金が必要になったりしていて。徹夜で作品作って、それでお客さんのところに行って必死になって売らせてもらって、なんとか1人のお客さんに評価されて買ってもらったんですよね。そのときの感動というか嬉しさは今でも忘れません

そう言った形でなんとかやっていたので、最初1年半ぐらいは非常に厳しかったですよ。

それから何かきっかけがあって全国で販売ができるようになったとか、百貨店とかに行かれるようになったんですか?そこはまだ先のことですか?

そうですね・・・そんなことを続けている中で、地元の大工さんたちが私が組子を始めたっていうのを聞いてくださって、自分が建ててる家のところに組子の建具を入れてくれってお願いしてくださったり、なんとか繋いでいけて、だんだん建具の仕事が増えてきたんです。そうしたら、今度は忙しくなりすぎちゃって、今度は組子をやる時間がなくなってきちゃったんです。

というのも、住宅の中で全部が全部組子が入るわけじゃなくて、住宅の中で組子が入るのは本当数本しか入らない、そのほかの建具も作らせてもらっていたので、それで1年中忙しくやってて、それこそ徹夜して納品させてもらって納期があるからやらせてもらっていました。

でも、当初の始めた想い「組子をやりたい!」という思いから、路線からずれちゃったなと思いはじめて。

今から12年前、その当時お世話になっていた大工さんたちにみなさんに「申し訳ないけど僕は、塩澤工芸を始めたのは組子をやりたくて始めた所があって、どうしても初心に戻って組子をやりたいので、申し訳ないんですけど」って皆様にお断りして、現場の仕事を受けないようにさせてもらいました。

今度は組子専用にって、1年間徹底的に作品を作って、その当時は25点ぐらい作らせてもらって、

本当に仕事がないですから必死になって作って。それを地元の飯田で、展覧会を開いたんです。

そしたら、たまたま名古屋のジュエリーを販売されている社長さんが来られて、自分の展覧会をご覧になってくださって「組子っていうのは」と、説明させてもらおうと思ったら、その方が「他の方が大勢いらっしゃるから他の方に説明してくれればいい、自分は説明なくてもわかる、見て感じたい、その後で自分がわからないことは質問するから」とおっしゃってくれて、一通り1時間ほど見てくださりました。

最後に組子は今回初めて見たけど、「自分はこういうことをやっていて」と、その時に名刺を渡してくれて当時25年ぐらい百貨店さんばかりで、ジュエリーを販売している社長さんだったんですよね。元々はジュエリーを作る職人だったとのことで、職人だったのでこういう手作業のことがわかる、材料は違うが伝わってくるものはわかると「どのぐらいの頻度で展示会をやられているのか?」と聞かれて。

「今回初めてなんです。ようやくこう言った形で出来たんです」と説明したら、「これは飯田だけではなくてもっと多くの人に知ってもらわないともったいない、そういう気持ちはあるのか?」と聞かれて。

「それはもうぜひ全国の方に知ってもらいたいけど、自分はまだこういう段階で」と素直に「どうしたらいいかわからないです」という話をさせてもらったら、その社長さんが、「自分がお世話になっている百貨店さんに、こういう組子でっていう紹介をしてもいいか?受け入れられるかは分からないけど話をしてみるのはどうだ?」と言っていただけて。

それで、お願いをさせてもらって。最初は、大丸さんが取り扱いをしてくださったことがキッカケだったんです。雑貨という形ではなく、美術工芸、美術品という形で美術画廊で、絵画と同じで同じ会場で、1週間貸し切って個展という形でさせてもらったのが10年前でした。

それからはずっと毎年百貨店さんでお世話になってきて、ちょっとコロナで大変なこともありますけど、全国の方に知っていただける機会を持てています。

偶然というか、努力が報われた形ですね。人生何が起こるか分からないですね。そこに想いがあるきっと共感してもらって、全国に広がって行ったって感じですね

本当にそうですね。そういったご縁をいただいて自分は生かされている感じですね。

自分がそう言ったいろんな方にお世話になってきたことの恩返しってことは、なかなかできるようなことではないんですけど、自分が組子に情熱を持って、いい作品を1つでも多く作らせていただくことが、恩返しなんじゃないかと思っています。

そうすることで、組子っていうのを世の中に広げていくっていうことも自分の使命であるととも思うし、そのために生まれたと思ってるんで。

情熱を持ったいい作品じゃないと、やっぱり買っていただいたお客さんに高価な商品になるので満足じゃなくて大満足をして貰いたいと思うし。

もちろん、百貨店さんばっかりじゃなくて、作らせてもらったお客さんが友達とか紹介してくださって、お客さんがお客さんを紹介してくださってという受注生産が本来は多いんですよ。

なので、そう言った形で、紹介していただくためには大満足していただかないと紹介はしていただけないものですし、それぐらいの組子でないとやっぱり、次世代に残っていないと思います。

ありがとうございます。取材をしている自分が、心を動かされる取材でした。

こちらこそ、ありがとうございました。

とことん仕立てから徹底的にお客さんの要望をお聞きして、そこには時間をかけて「よし、これでいいぞ」と組子でどこまで表現できるんだって、というのを本当にお客さんが楽しみにしてくださって自分も常に初めてなことが多いです。

なので、同じようなものを一定量作る仕事ではないので、常にオリジナルで。信頼していただいて作らせていただいて、納めさせていただいて「え、組子でこんなことができるの?」とか「確かに下図では描けていても、まさか組子でこんなにリアルに表現できるとは」ってお客さんが喜んでくださることを想像して、そう言った中でやっているし、これを継続していきたいとも思っています。

組子に10歳で出会ってから、常に「組子」のことを考えてきた塩澤さんの作品の数々は、絵画と見間違えるのではと思うほど。木だけで、ここまでの繊細な部分を表現できるということが衝撃的でした。高森だけでなく、日本の伝統工芸として残していかなくてはいけない大切な技術なのではないでしょうか。

--

取材・撮影:Yusai Oku

--

※本記事は2022年3月15日時点の内容を掲載しております